ピアノの練習曲として、クラシックを弾きたいという方は多いです。

誰でも知っているような憧れのクラシック曲を弾けるようになったら、誰かに聞かせてあげたくなります。

練習とはいえ、知らない曲を弾けるようになっても何も面白くありませんからね。

今回は初心者の方でも弾ける、クラシックの有名曲を簡単アレンジした楽譜を紹介します。

非常に有名な曲ばかりですので、もし知らない方がいればこの機会に覚えましょう。

楽譜の画像をクリックすると掲載しているサイトに飛びますので、画質が荒れて見にくい方はリンク先を参照してください。

もちろんすべて無料です。

→こちらもおすすめ

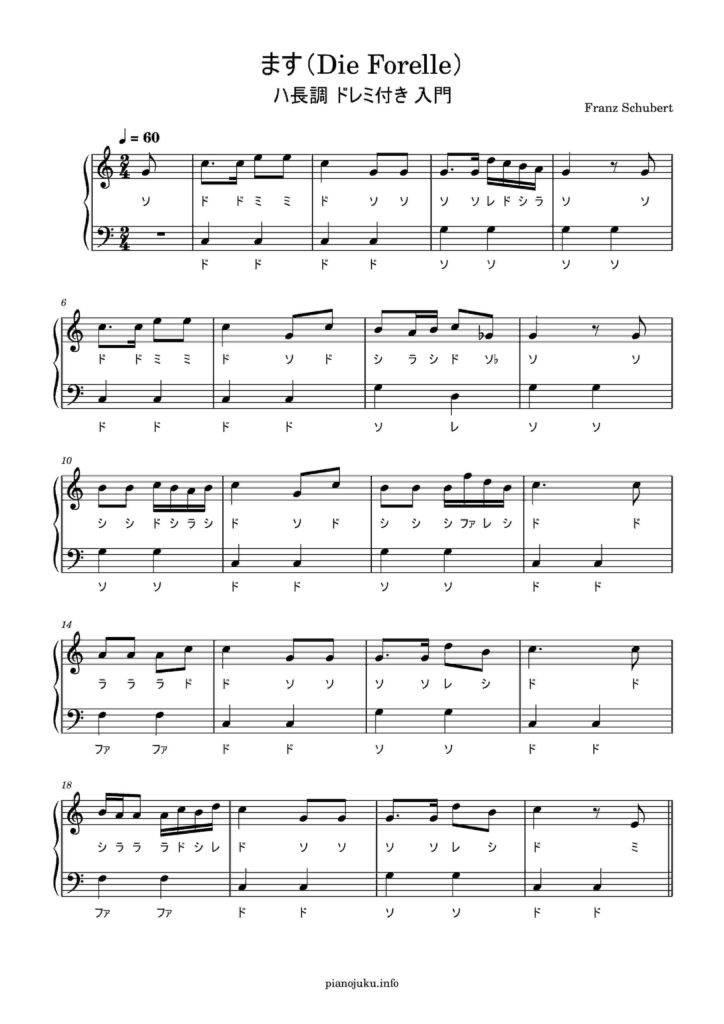

①ます(シューベルト)

<無料楽譜>

<演奏動画>

小学校や中学校などの音楽の授業でもおなじみの、シューベルト作曲のクラシック「ます」(「Die Forelle」)。

リコーダーの練習曲としても知られており、メロディーを聞いたら「ドレミ」が言える方も多いのではないでしょうか。

こちらの楽譜はドレミがついた簡単楽譜です。

ハ長調にキーを変えてドレミの音名を付けています。

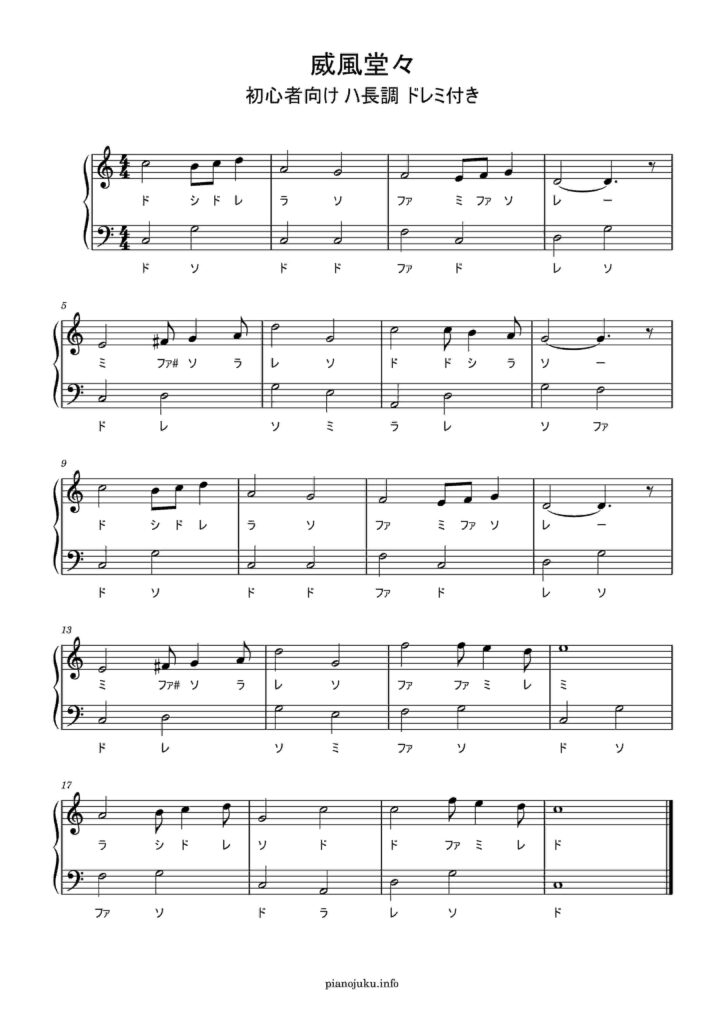

②威風堂々

エルガー作曲の「威風堂々」のメインフレーズ。卒業証書授与や卒業生入場など、卒業式で大活躍する有名なクラシックですね。

ちなみに多くの方がタイトルを見て曲をイメージできるかと思いますが、卒業式などで流れるような小学校で習うフレーズは本当の「威風堂々」のほんの一部分に過ぎません。実際は全5番(下書きの遺作を含めて全6番)まである25分間以上かけて演奏される壮大なクラシックです。今回紹介する最後の楽譜はその第1番のフルのピアノ楽譜ですので興味がある方は御覧ください。

こちらの楽譜もハ長調に移調し、ドレミの音階を付けています。

特に難しい箇所もないので、ピアノ初心者の方でも少しの練習ですぐに演奏できるかと思います。

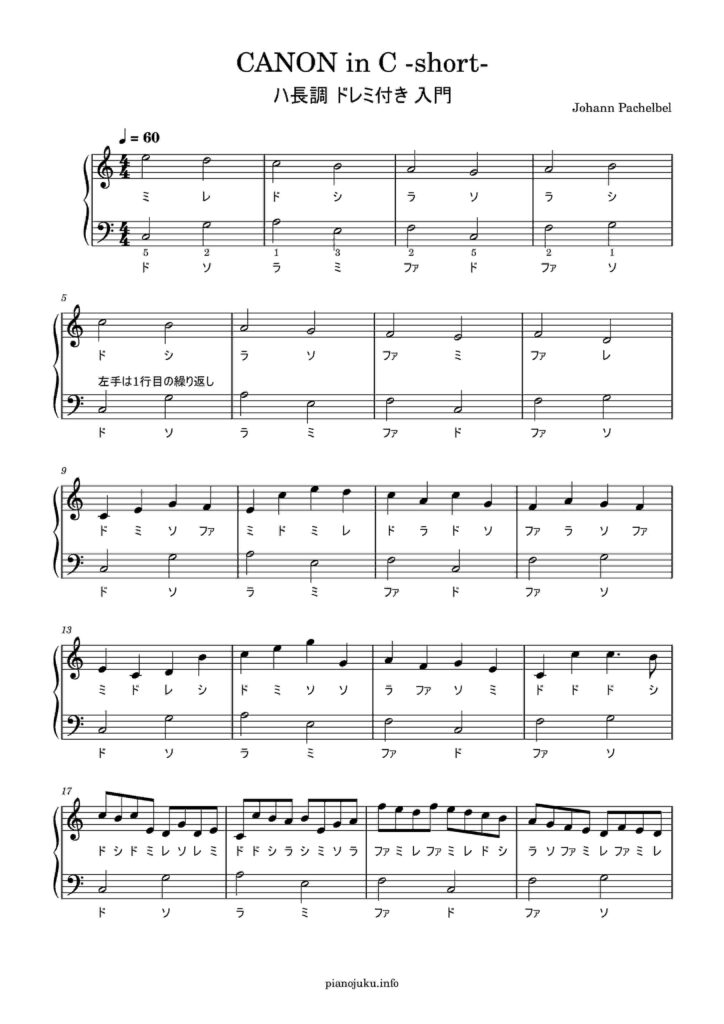

③カノン

<無料楽譜>

<演奏動画>

誰もが聞いたことがあるクラシックのド定番曲の一つ「カノン」。

とても聴きやすいだけでなく、聴いていてどこか心の落ち着きをもたらしてくれるとても心地の良い曲ですね。

こちらの楽譜は小学校の学校の音楽の教科書にあるような、リコーダー用に音の高さを変えた、比較的短いシンプルな楽譜です。

ハ長調に移調してドレミの音名も付け、ところどころに指番号を振っています。

左手は1行目の4つの小節を永遠に繰り返していきます。

他にも4つの難易度のカノンの無料楽譜があるのでこちらもぜひご覧ください。

こちらもおすすめ

コメントを残す